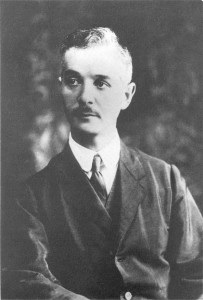

Саша Черный (1880 – 1932)

"Новости литературы" поздравляют читателей с днем рождения русского поэта, прозаика и переводчика Саши Черного (творческий псевдоним Александра Михайловича Гликберга), одного из многих, кто покинул родину, не сумев смириться с идеологией большевиков.

Александр Гликберг родился в Одессе в семье провизора, агента химической лаборатории. В то время еврейскому мальчику получить образование было практически невозможно, поэтому он вначале получил домашнее образование. В гимназию смог поступить лишь после того, как его окрестили – в 10 лет, однако пробыл в ней Саша недолго: в 1895 году вслед за старшим братом он отправился в Петербург. Там попытался продолжить учебу, но вскоре его отчислили за неуспеваемость по алгебре.

Уехав в Житомир, Александр встретился с человеком, сыгравшим большую роль в его судьбе – председателем Крестьянского присутствия, устроившего его в гимназию. Но ему не помогло даже покровительство столь влиятельного человека, и вскоре ученика отчислили "без права поступления". И молодой человек решил попробовать себя в военной сфере: с 1900 по 1902 год служил рядовым в учебной команде 20-го Галицкого полка, но и там долго не задержался – ушел работать на Новоселицкую таможню.

Первые его стихи опубликовали в 1904 году в житомирской газете "Волынский вестник" под псевдонимами "Сам по себе", "Мечтатель" и др. Но настоящее рождение поэта – рождение Саши Черного – произошло в Петербурге, куда он переехал в 1905 году и где начал работать в налоговой службе Петербургско-Варшавской железной дороги. Первое стихотворение под этим псевдонимом, политическая сатира "Чепуха", увидело свет 27 ноября и сразу же принесло известность начинающему поэту. Но, кроме того, послужило поводом для закрытия журнала "Зритель".

Саша Черный сотрудничал тогда и с другими журналами: "Альманах", "Журнал", "Маски", "Леший" и другими. Он быстро завоевал любовь читателей. По словам К. И. Чуковского, "…получив свежий номер журнала, читатель, прежде всего, искал в нем стихи Саши Черного". Действительно, искрометный юмор, хлесткая сатира, остроумные замечания были присущи далеко не всем поэтам. В отличие от читателей, власти придерживались иного мнения, поэтому и запретили сборник Черного "Разные мотивы".

Саша Черный сотрудничал тогда и с другими журналами: "Альманах", "Журнал", "Маски", "Леший" и другими. Он быстро завоевал любовь читателей. По словам К. И. Чуковского, "…получив свежий номер журнала, читатель, прежде всего, искал в нем стихи Саши Черного". Действительно, искрометный юмор, хлесткая сатира, остроумные замечания были присущи далеко не всем поэтам. В отличие от читателей, власти придерживались иного мнения, поэтому и запретили сборник Черного "Разные мотивы".

В 1906 году поэт отправился в Германию, в Гейдельберг, где, наконец, смог продолжить образование: в течение 2-х лет он слушал лекции в университете, общался с философами, что сказалось и на его мировоззрении, и на творчестве. Вернувшись в Петербург в 1908 году, он стал одним из ведущих авторов журнала "Сатирикон". Теперь его сатира была направлена, в основном, против обывателей и пошлости быта: с 1908 по 1911 год выходили его сборники "Всем нищим духом", "Невольная дань", "Сатиры". Но постепенно сатирическая поэзия перестала его интересовать, и он ушел из "Сатирикона".

Его следующий сборник "Сатиры и лирика", название говорит само за себя, состоит, большей частью, из лирических стихотворений, и прежнего Сашу Черного не узнать:

На синем фоне зимнего стекла

В пустой гостиной тоненькая шведка

Склонилась над работой у стола,

Как тихая, наказанная детка.

Суровый холст от алых снегирей

И палевых снопов – так странно мягко-нежен,

Морозный ветер дует из дверей,

Простор за стеклами однообразно-снежен.

В это время поэт работал с журналами "Современный мир", "Аргус", "Солнце России", "Современник", с газетами "Киевская мысль", "Русская молва", "Одесские новости". Он выступал и как переводчик с немецкого, и как детский писатель. Юное поколение и сегодня с удовольствием читает его книги "Тук-Тук", "Живая азбука" и другие. Вскоре началась Первая мировая война, и Саша Черный отправился на фронт, где служил в 5-й армии "рядовым из вольноопределяющихся". Впечатления от военных действий легли в основу стихотворного цикла под названием "Война".

Революция застала поэта в Пскове, куда его назначили заместителем комиссара Северного фронта. Поначалу он пытался смириться с новым режимом, однако так и не сумел. В марте 1920 года Саша Черный с женой покинули страну, уехав сначала в Ковно, а оттуда в Берлин. Там он работал в газетах "Руль", "Сегодня", в журналах "Сполохи", "Воля России", был редактором журнала "Грани". В 1923 году он на свои средства издал сборник "Жажда", основными мотивами которого стали горестный путь поэта "под чужим солнцем" и тоска по потерянной родине. В это время он сблизился с Леонидом Андреевым и даже некоторое время гостил у него в Италии, где написал циклы стихотворений "Из римской тетради" и "Римские офорты".

С 1924 года Саша Черный жил во Франции и сотрудничал в парижских газетах "Последние новости", "Возрождение", "Иллюстрированная Россия", "Перезвоны" и журнале "Сатирикон". Его деятельность была связана с популяризацией русской культуры за границей, он устраивал литературные вечера в студии Филиппа Малявина, ездил по Франции и Бельгии с выступлениями перед русскоязычной публикой, ежегодно участвовал в "Днях русской культуры", выпускал альманах для детей "Русская земля", знакомивший их с историей и творчеством русского народа. Эти годы были отмечены интенсивной работой над прозой: одна за другой в печати вышли детские книги писателя "Сон профессора Патрашкина" (1924), "Дневник фокса Микки" (1927), "Кошачья санатория" (1928), "Румяная книжка" (1930), "Белка-мореплавательница" (1932). В сборнике "Несерьезные рассказы" (1928) и в повести "Чудесное лето" (1929) Саша Черный обращался к старой России.

Писатель также обращался к жизни таких же, как он, невольных изгнанников: в рассказах "Комариные мощи", "Мелкоземельный грипп", "Провансальские страницы", "Собачий парикмахер", "Прогулка в Кабассон" и других он изображал убогий быт эмигрантов, лишения, унижения и, в то же время, их душевную стойкость и чувство собственного достоинства – качества, присущие даже "маленьким" людям. В подражание Некрасову он написал поэму "Кому в эмиграции жить хорошо" (1930-1931).

В 1929 году поэту удалось приобрести участок земли на юге Франции, в местечке Ла Фавьер. Там он построил собственный дом, ставший настоящим культурным центром: сюда приезжали и подолгу гостили русские писатели, художники, музыканты.

Жизнь этого замечательного человека оборвалась трагически: 5 июля 1932 года загорелась одна из ферм по соседству. Саша Черный, рискуя жизнью, помогал в тушении пожара, а потом, придя домой, слег и больше не поднялся…

Его прах покоится на кладбище Ла-ванду в департаменте Вар.